革命文物是 “红色基因的载体”,是中国共产党百年奋斗历程的实物见证。为深挖革命文物的精神密码,探索青年参与保护传承的创新路径,山东大学计算机科学与技术学院 “星火溯迹队” 开展了一场跨越北京、上海、青岛三地的革命文物寻访与保护传承社会实践,以 “技术赋能 + 青年参与” 为特色,通过实地探访、深度访谈与创新实践,构建起 “寻访 — 理解 — 传播 — 活化” 的完整闭环,让革命文物承载的红色基因在新时代焕发活力。

实践首站,团队走进北京中国共产党历史展览馆,泛黄的手稿与斑驳的物件静静诉说着峥嵘岁月。馆内一些曾被先辈使用过的物品,无声勾勒出先辈为民族独立奔走的身影,让人直观触摸到党在苦难中奋进的历程。赵家楼遗址则通过建筑修复与场景还原,将五四运动的热血场景 “复活”,一砖一瓦间,青年为国家命运挺身而出的勇气跨越百年仍具震撼力。

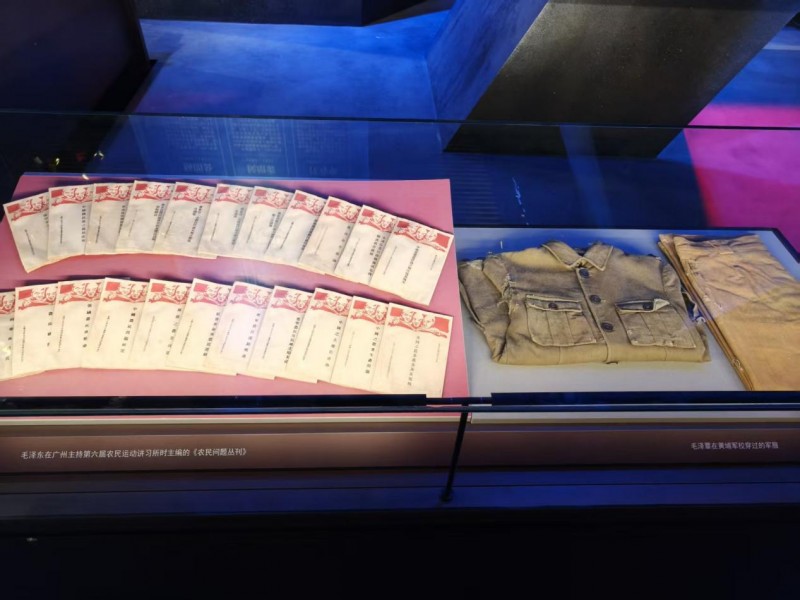

从中央红色地标转战地方,上海中共二大会址纪念馆内,首部党章草案与先辈遗物清晰铺展早期共产党人探索建党纲领的轨迹,从理论构思到实践落地的每一步,都彰显着严密组织与坚定信仰的力量。青岛党史纪念馆的旧文件、老照片则串联起地方革命脉络,从马克思主义传播到抗日斗争,文物背后是青岛共产党人 “为理想执着、为人民奉献” 的精神底色,这些跨越三地的红色地标,串联起中央与地方的红色脉络,让历史场景在当代青年眼前鲜活起来。

在与场馆工作人员的交流中,历史的温度愈发清晰。中国共产党历史展览馆的工作人员谈及革命先辈家书时动容不已,那些字里行间的家国眷恋与 “舍小家为大家” 的担当,恰是打动年轻人的精神密码。他们感慨,党一路走来的艰辛历程,正是通过这些文物变得可感可知,年轻人唯有主动了解,才能读懂其中的初心。中共青岛党史纪念馆的工作人员则从地方文物中读出更细腻的精神力量:旧文件里的坚定信念、老照片中的不屈斗志,无不印证着 “为人民奉献” 的底色,他们认为,传承的关键在于让人们走进场馆,在文物故事中理解精神内涵,再将这份坚定与奋斗融入日常。

团队还走访了一位老兵,他珍藏着一件褪色旧军装,袖口的磨损与肩头的破洞,记录着与战友并肩的岁月。在他眼中,这件军装早已超越物品本身,成为一代人守护家国的精神寄托。他强调,革命文物绝非摆设,年轻人需从这些老物件中知晓今日生活的来之不易,就像博物馆里的旧步枪,能让人明白前辈们凭坚韧与简陋装备赢得胜利的历程,而部队经历中,红军草鞋给他留下的深刻印象,更让他坚信简陋编织物里藏着的不怕苦、能坚持的精神,恰是年轻人面对困难时最需要的力量。

依托计算机专业优势,团队推进技术赋能实践,利用 deepseek - R1 生成革命文物对话训练样本,以 Qwen2 为预训练模型微调打造专属问答 AI,实现对文物历史背景、精神内涵的智能解答。在此基础上,团队设计沉浸式剧本杀《星火长明》,以 1941 年上海地下党守护革命文物为背景,通过角色扮演、解谜互动等形式,让参与者在完成 “文物转移”“密码破译” 等任务中深化认知,首批参与者认为 “通过游戏更理解革命文物的精神内核”,为红色基因传承注入年轻化活力。

此次实践不仅让革命文物的精神价值被更多人感知,更搭建起青年与历史对话的桥梁。从中央到地方的红色脉络梳理,让革命文物的国家意义与地方特色相互映照;场馆与老兵的深度访谈,为红色故事增添了更鲜活的注脚;技术创新与场景活化,则让革命精神以更贴近青年的方式传播。这些探索不仅丰富了革命文物保护传承的路径,更让红色基因在青春实践中找到新的生长点,激励着更多年轻人成为革命精神的传承者与践行者。(刘傲宇)